인체 소재 半구상작 줄고 추상화 증가

작품에 스민 인문학적 통찰·인생관

제목 ‘무제’ 반복 통해 메시지 극대화

“형과 색을 비운 여백에서 조형의 본질을 볼 것이며, 끊임없이 사유하고 새로움을 찾아 나서라” 1993년 계명대학교 미술대학 서양화과 실기실에서 故 극재 정점식 선생(이하 극재)이 필자에게 한 말이다. 극재가 70대 때 대학생이 된 필자는 계명대학교에서 극재를 첫 대면했다. 사제지간에 놓인 50여년이란 긴 시간의 간극은 벽이 아니라 오히려 스스럼없는 교육의 교두보가 되었다. 당시 대학교 새내기였던 필자에게 극재의 냉철하면서도 푸근한 성정은 스승이 지닌 또 하나의 면모였다. 학생들을 지도할 땐 주로 ‘말(언어)’로 했다. 직접 붓을 들어 고쳐주거나 당신의 작업방식을 강요하지 않았다. 마치 모로(Gustave Moreau, 1826-1898)가 그의 제자들, 마티스 (Henri Matisse, 1869-1954)나 마르케(Albert Marquet, 1875-1947) 루오(Georges Rouault, 1871-1958)에게 일정한 도식을 강요하지 않고 자신의 통찰력을 믿으라고 한 것처럼 극재도 생각과 표현의 결이 다른 학생들에게 정신의 줄기를 잡고 작품의 얼개를 짜라고 조언했다.

극재는 예술이 목적하는 바는 물질이 아니라 비 물질(非 物質)이라고 하였다. 그는 “예술이 목적하는 바가 비 물질(非 物質)이라고 하는 형이상학(形而上學)은 작가를 외롭게 하고 독자와의 만남을 어렵게 하는데, 이런 대화의 장벽은 문자나 말을 다루는 문학보다 형(形)이나 색을 형식(形式)으로 하는 조형언어(造形言語)에 있어서 한층 굳어져 단절을 실감한다”고 하며 인용문에 자신의 내면을 빗대었다. 특히 문학이나 모든 예술이 이야기의 줄거리에만 가치가 주어진다면 그것은 예술이라 할 수 없다고 하며 “참 의미나 미(美)는 말라르메의 말처럼 그것을 태어나게 하는 과정의 효과에서 보여주는 것”이라고 했다. 이어서 극재는 “작품 속에 작가의 이미지가 투영되는 경로는 무수한 우여곡절을 겪는데, 그것은 여러 가지 문제에 대처하는 과정에서 찾아진다”며 말라르메의 말을 인용하여 그 의미를 보충한다.

“나는 오로지 새로운 시학(詩學)에서 분출(噴出)해 나오는 새로운 언어를 발견한다. 이 시학(詩學)을 한 마디로 정의(定義)한다면 사물(事物)을 묘사해 내는 것이 아니라 그 사물을 태어나게 하는 효과를 묘사하는데 있는 것이다. 어떤 대상(對象)을 확실히 지시하는 것은 시(詩)의 행복 4분지 3을 잃게 하는 것이며, 조금씩 추찰(推察)하는데 그 행복이 있는 것이다” -말라르메- (『현실과 허상』 p.32) 일련의 기록들을 통해 극재의 예술세계로 한 발짝 더 가깝게 다가갈 수 있다.

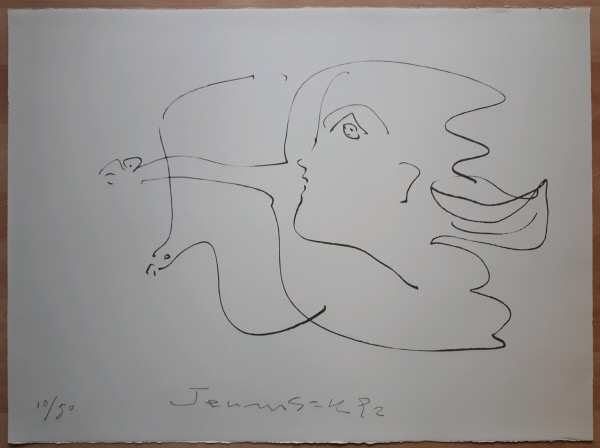

극재의 그림에는 동양화와 서양화, 서예기법이 고루 버무려져 있다. 서양화의 면을 채워가며 ‘그리는 방식’과 동양화에서 단번에 획을 그어 완성하는 ‘치기방식’, 그리고 서예의 ‘일필휘지의 방식’이 그렇다. 이를테면 <두 여인>(1956), <모자>(1957), <매장>(1962), <컴포지션>(1963) 등이 빈 공간을 메워서 새로운 공간을 드러내는 기법 즉, 면을 채우며 그려나가는 서양화 기법이라면 1992년과 1993년 1996년에 제작한 작품 <Calligraphy>나 <필적>(1999), <밤의 노래>(2001), <공간>(2002) 등의 경우 동양화에서 난(蘭)을 칠 때나 서예가가 한 번에 휘두른 필획처럼 덧대거나 고치는 법 없이 즉흥적인 필선으로 마무리했다. 1950년대 본격적인 작품 활동을 시작하면서부터 2003년까지 ‘치기’ 또는 ‘그리기’방식은 큰 변곡점 없이 이어진다. 간간이 나타나는 콜라주(Collage) 위에도 즉흥적인 필선으로 마무리하는 것은 이전과 대동소이하다. 극재는 이러한 자신의 작업과정을 외부에 노출하기를 꺼렸다. 그는 다음과 같이 글로 써서 그 이유를 고백한다.

“나는 술을 마실 때 반드시 모티브가 떠오른다. 술을 마시다가 예술에 대한 화제가 나오면 모티브가 떠오르기 때문에 내 작품제작이 슬럼프에 빠져있을 때는 친구들을 불러서 술을 마신다. 아니면 혼자라도 좋다. 이렇게 해서 잡은 모티브는 술의 기운과 더불어 그것의 현실화가 가능해진다. 아마 나는 무엇인가에 취한 기분이 없으면 작품을 할 수가 없는 모양이다. 그것은 ‘울프’가 날고기를 뜯어먹는 야수가 되는 것처럼 캔버스를 향한 가학증(加虐症)의 흥분과도 같은 것이다. 이 가학행위의 광기를 누구에게도 보이기 싫다. 그때는 가족이라도 옆에서 내 행동을 보는 것이 창피하고 싫어서 식구들이 있을 땐 작업을 하지 않는다. 그래서 아무도 찾아오지 않는 교외에 창고 같은 커다란 아뜨리에를 장만하는 것이 내 평생의 소원이지만 그것이 용이하지를 않다.” (정점식,『아트로포스의 가위』, 흐름사, 1981, pp.23~24.) 1977년(경향신문)에 기고한 이 글 내용으로 보아 그의 나이 60대 까지는 이와 같은 작업 습관을 지속하지 않았을까 한다.

극재의 1990년대 작품들 중에서 이전 작품들과 다른 점 한 가지를 꼽으라면 제목이 풍기는 뉘앙스가 아닐까 한다. ‘鄭點植 畵集’(도서출판 미술공론사, 2008)과 ‘극재미술관 개관 기념 정점식 화백 작품전 도록’(계명대학교, 2008)에 수록된 작품은 <와상>(1991), <painting>(1991), <공간>(1992), <Collage>(1992), <무제>(1992), <회화>(1992), <바람의 노래>(1992), <무제>(1993), <形象>(1993), <중화>(1993), <토양>(1993), <성城>(1993), <토양>(1994), <形象>(1994), <무제>(1995), <Space>(1996), <무제>(1996), <무제>(1997), <무제>(1998) 등 다수다. 1990년대에는 몸을 대상으로 한 작품이 <와상>(1991) 한 점으로 기록된 것으로 보아 인체를 소재로 한 반(半)구상작이 전에 비해 급감한 것을 알 수 있다. 반면 추상적인 표현은 증가한다. 극재는 추상회화에 <회화>(1990)나 <painting>(1991)이라는 제목을 달기도 하고, <무제>(1993)(1995)(1996)(1997)라는 제목은 여러 번 반복한다. <회화>나 <painting>은 작품이 ‘회화’, 또는 ‘페인팅’이라는 장르를 지시하며 <공간>(1992)이나 <城>(1993) <形象>(1993)(1994)은 작품의 모티브가 조형예술의 기본요소임을 암시한다.

작가들은 주로 작품의 범위나 내용을 규정짓지 않거나 대표할만한 적절한 말이 없을 때, 또는 관람자에게 해석의 자유를 허용할 때 <무제>라는 제목을 달곤 한다. 극재가 반복한 <무제>도 같은 의도로 해석된다. 자연에 바탕을 둔 작품 <바람의 노래>(1992)와 <토양>(1993)은 형과 색, 면, 필획이 층을 이루면서도 하나로 어우러져 우리의 시각적 사고를 노장(老子·莊子)의 무위자연(無爲自然)이나 물아일체(物我一體)의 경지로 이끈다. 형과 색, 공간의 분리가 모호한 작품인 <중화>(1993)는 ‘큰 도는 형상도 형체도 없다’고 한 노장사상 내지는 중용의 덕목을 시각화한 것으로 읽혀진다. 이를테면 공자가 나이 일흔에 얻었다는 대자유(자연)의 경지인 從心所欲不踰矩(종심소욕불유구)에 견주어진다는 것이다. 요컨대 극재의 1990년대 작품 제목에서는 짙은 철학적 사유가 풍겨져 나온다. 이유는 90년대에 필자가 만난 극재의 모습이 예술철학자 같았기 때문이다.

미술 작품의 제목은 곧 작품 이해의 길잡이이다. 작품(또는 제목)은 그의 삶과도 맞닿는다. 그렇다고 할 때 평소 다문다독다상량(多聞多讀多商量)이 체화된 극재가 제작한 작품의 제목은 극재의 삶과 예술의 접점이자 그것을 대변하는 키워드라 해도 무리는 아닐 듯하다. 질적으로 도약한 1990년대 극재의 예술에는 인문학적 통찰이 스며있다. 극재가 평생 몸담았던 학교가 ‘우리’ 라는 틀과 그에 상응하는 책임을 부여했다면 퇴직 후 60대 이후의 극재는 학교(조직)를 벗어나 자연스럽게 ‘나’로 돌아올 수 있지 않았을까. 온전한 ‘나’로 돌아온 극재는 70대에 이르러 예술로 인생을 대답하는 단계에 도달했다. 당시 극재는 몸과 마음이 하나인 듯 한쪽으로 치우치지 않았고 그 모습이 마치 도를 얻은 성인 같았다. 극재가 “예술이 생명의 원리라고 일컬어지는 뜻은 그것이 인간의 삶의 원리와 같아야만 된다는 뜻이다.(『현실과 허상』)” 고 한 말에서도 얼비치듯 인생의 황혼기에 접어든 70대의 극재는 오상(五常) 곧, 인의예지신(仁義禮智信)을 두루 갖춘 사람이었다. 그의 작품 제목에는 그것이 담겨진 것이다. 극재의 인생관은 이와 같은 판단에 도움을 준다. 다음은 극재의 인생관이 융해된 대목이다.

“인생에 있어서 처음부터 약속된 행복은 각본 그대로 실현된다고 하더라도 그 직선적인 과정의 무변화(無變化)로 하여금 지루하고 허무함을 느끼는 일생을 살게 될 것이다. 또는 물질이나 권세 따위의 목적에 매달린 일생은 그 과정에서 여러 가지 인간적인 도리를 어기는 과오로 하여금 그릇된 삶을 살게 될 것이다. 따라서 행(行)하는 뜻, 그것을 물질이나 권세에 집념하고 급급하는 삶이 아니라 인간다운 도리(道理)를 한 발자국 바르게 옮겨 딛는 과정에 그 의미와 가치가 주어진 우리 선현(先賢)들의 가르침에 주목해야만 한다.(1983)” 수필집(『현실과 허상』「안개속의 언어」)에서.

미술학박사 shunna95@naver.com