(34) 압로정의 회화(홰)나무 그늘 아래 모였던 선비들

동일 엄태두 선생 ‘서예교본’

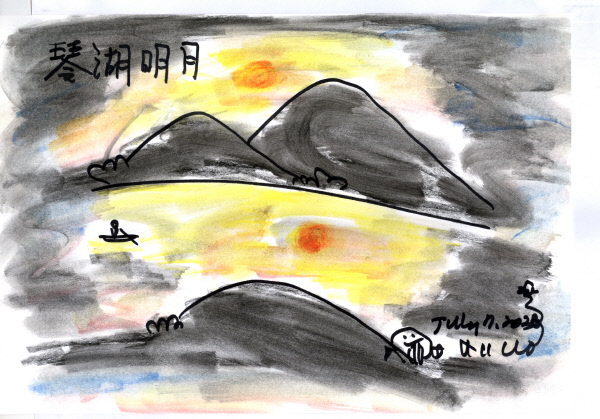

아양팔경으로 금호에 비친 달

푸른 절벽 아래 고깃배 등 꼽아

최현달 ‘금호강에 배 띄우기’

가을 달이 밝은 밤에 한가득한가

고깃배라도 백구와 놀아보세

◇구룡이 핥아 아양루를 목욕시키니, 아양루 해·달을 토해 내네

통천사 일주문의 사천왕 앞 주련엔 “달빛 비취는 온 세상은 고요하기만 한데, 마음이 고요하게 지더니 온갖 인연들이 홀가분하다네. 홀로 다소곳이 앉아 향불을 사르자니, 황금으로 새겨진 법문을 암송하면서 그리(설법대로) 살렵니다(月照諸品靜, 心持萬緣輕. 知機心自閒, 獨坐一爐香, 金文誦兩行).”라는 법문이 적혀있다. 이런 주련은 전북 순창군 광덕산 강천사 심우당에서도, 밀양군 재약산 표충사 심우당 주련에서도 같은 글귀가 적혀있었다. 본당 앞 석명법문엔 “삼십 년 동안 이왕에 공들여 왔다면, 그리 수많은 말과 행동거지가 부끄러울 뿐이라네. 꿈이고 현실이고 일신 상을 말하나, 삼라만상의 모든 게 본데는 옛 수신 도량이었다네(三十年來枉用功, 許多言動盡慙愧. 卽色空句身一轉, 物物元是古道場).”라는 글 새김이 있다.

대구지역에서 서울로 옮겨간 서예가 동일(東逸) 엄태두(嚴泰斗, 출생미상~1983년 이후 별세) 선생이 쓴 ‘서예교본’에서는 ‘아양팔경’으로 : i) 금호에 비친 밝은 달(琴湖明月, ii) 비슬산 굴에 찾아온 구름(琵峀歸雲), iii) 구룡산 나무꾼의 풀피리 소리(九龍樵笛), iv) 팔공산 중턱에 짙은 안개(八公宿霧), v) 동촌을 물들이는 저녁노을(東村夕照), vi) 서녘 사찰에서 들려오는 새벽 종소리(西寺晨鍾), vii) 아양교와 철교 두 다리에 걸친 오색 무지개(雙橋彩紅), viii) 푸른 절벽 아래 고깃배(蒼壁漁舟)를 손꼽았다. 일제강점기때 이름 없는 평범한 지역 선비 이창세(李彰世) 선생이 남긴 ‘송운유고(松雲遺稿)’에서도 아양팔경을 소개하고 있다.

동일선생은 아양팔경 가운데 아홉 마리의 용이 똬리를 틀고 있는 구룡산 머리 위 여의주(如意珠)로 조종하는 것이 아양루였다고 봤다. 이곳에서 내려다보이는 깊은 골짜기에 땔감을 마련하던 나무꾼의 풀피리(樵笛)가 은은히 들리는 듯, 판소리 ‘초한가(楚漢歌)’의 “장대(將臺)에 높이 앉아 천병만마(千兵萬馬) 호령할 제, 오강(烏江)은 일천 리이요. 팽성(彭城)은 오백 리라. 거리거리 복병이요. 두루두루 매복이라. 간계(奸計) 많은 이좌거(李左車)는 패왕을 유인하고, 산(算) 잘 놓는 장자방은 계명산 추야월(秋夜月)에 옥통소(玉箸)를 슬피 불어 팔천제자해산 할 제…”로 비유하며 아양루를 회상했다.

이에 아양팔경이 언급되었으니, 제1경 ‘금호명월(琴湖明月)’정도는 대구시민으로 누구나 알아야 한다기에, “중국 동정호에 우리나라 금호가 뒤질 리 있겠는가? 금호에 빠진 별이고 달이고(하늘이) 한 폭의 그림으로 그려졌구먼. 그 천상월궁(天上月宮) 속 항아(姮娥) 선녀 옥 거울을 보고 화장하듯이, 거울 속에 그녀의 그림자가 술 항아리 속에까지 빠져들고 있다네.”

이름 없는 시인의 ‘대답으로 읊음(偶吟)’에서 “답답한 심정을 억지라도 달래려고. 아이 불러 혼자서 술을 마셔도 즐겁지는 않네(鬱鬱胸懷强自寬, 呼兒獨酌不成歡). 성근 울타리 초라한 가옥은 도성 서쪽 기슭에 있었네. 어린 종이 고삐 잡고 말라빠진 말을 타는 실록편수관(實錄編修官)이라네. 세월은 술을 따르듯 곧장 쏟아져 내리네. 세상일은 바둑판처럼 좋아라. 두고만 보겠다네(似酒年光從直瀉, 如某世事好傍觀). (아양곡) 끊긴 지 오래된 녹슨 거문고를 잡고서야. (행로난) 한 곡조나 어루만지나 볼까(塵琴久輟峨洋操, 一曲試彈行路難.)?” 여기서, 이태백이 쓴 ‘세상살이 어려워라(行路難)’에선 “황금 술 단지에 좋은 술이 수천 잔이나 가득하네. 옥 소반에 만 냥짜리 귀한 안주가 수북하다는데. 술잔이며 젓가락을 놓아두고 집어먹기가 어렵다네. 날 선 칼을 빼 들고 사방을 살펴봐도 막막한 맘뿐이네. 황금색 은하수를 건너자니 얼음물이 막아서네. 태항산(太行山)에 올라가자니 온 산천에 눈이 다 덮였다네. 한가로이 벽계수(碧溪水)에 낚시나 드리고자. 혼연하게 배를 타고 태양을 도는 꿈이라도 꿔 볼까 보냐? 인생살이 길이 어렵다니 인생살이가 어려워라. 이 길 저 길 많은 길 가운데 지금 내가 걷는 이 길이 어디인가? 거센 바람 타고 파고를 넘을 때야 올지 모르니, 구름 같은 돛을 달고서야 푸른 바다를 헤쳐 나아가리라.”

맹자(孟子)에서 공자는 선비를 4가지로 나눠 i) 지나침이 없이 공정한 선비(中行之士, 中道), ii) 진취적이고 뜻은 크나 행동이 부실한 선비(狂放之士, 狂者). iii) 세속에 물들지 않고 소극적인 무위하는 선비, 그리고 iv) 겉으로는 잘 어울리나 좋지 못하게 아첨하는 선비(好好之士, 鄕原)로 분류했다.

을사늑약을 계기로 모두가 하나 같이 당당한 친일애국자 선비와는 달리 자신을 견개지사라고 칭하면서 두문불출했던 일화(一和) 최현달(崔鉉達, 1867~1942) 선생은 1908년 서거정의 달성십영을 차운(次韻)해 ‘금호강에 배띄우기(琴湖泛舟)’를 노래했으니 “금호강 봄물 흐르는데. 난초 잎 놀이 배를 띄우자. 피리 소리 북소리 삐삐 둥둥 백구가 놀라네. 어찌, 가을 달이 밝은 밤에 한가득한가? 고깃배라도 백구와 함께 홀가분하게 놀아나 보세(何似滿江秋月夜, 漁舟閒與白鷗遊).”

◇압로정 회화나무 그림자 아래

설문해자에서 홰(회화)나무 ‘괴(槐, huai)’에 대해 ‘나뭇잎이 크고 색이 검은 건 회라고 한다. 그렇지 않으면 괴(槐)라고 한다. 나무를 좀 더 설명함에 있어 수궁괴(守宮槐)라는 잎이 낮에는 붙었다가 밤엔 벌어진다고 해서 소곤거릴 섭자와 말려들 항자로 섭항괴라는 표현도 있다.’ ‘주례(周禮)’의 추관외조(秋官外朝)에 ‘회화나무 세 그루를 마주하고 삼공을 그 자리에 배치하게 했다(面三槐三公位焉)’라는 표현이 있는데, 여기서 ‘회회나무 괴(槐)’는 ‘이르다(至)’로 해석하며, ‘멀리서 오신(至) 세 분이 대면하고자(面三槐), 삼공을 배석시켰다(三公位言).’는 기록도 있다. 이외 서한(西漢, BC 221~AD 9) 때 작성된 사전(事典)인 ‘이아(爾雅)’의 석목편(釋木篇)의 풀이를 보면, 괴(槐)는 돌아간다(返)는 뜻도 있다. 이런 뜻은 회화나무 아래에서 i) 송사를 듣고자 자리를 잡는 것(至·座), ii) 그 사정에 따라 각각 실상으로 돌아가게 함(返·復·正)과, iii) 고대 천문학에선 28수(별자리) 가운데 11번째의 북방 허성(虛宿) 별자리의 정화(精華)를 의미하고, 무성하게 잘 자람(盛·茂)을 뜻한다.

오늘날 용어 ‘숙의정치(熟議政治, discussion politics)’를 뜻하는 ‘삼괴구극(三槐九棘)’이란 고사는 중국 고대 주나라(周) 때 조정의 뜰에다가 회화나무 3그루와 멧대추나무(가시나무) 아홉 그루를 심었다는 고사에서 시작되었다. 이는 삼공구경(三公九卿)들이 다 함께 배석해서 공론정치를 했음을 뜻한다. ‘주례추관조사(周禮秋官朝士)’에서 자세하게 자리매김(陪席)을 설명하고 있다.

이를 축약하면 회화나무 아래에서 갑론을박(甲論乙駁)하는 ‘나무 그림자 아래 학문(Academy under tree’s shadow)’이다. 우리나라 조선 중종(中宗) 때 성균관 대사성이던 윤탁(尹倬, 1472~1534)이 심었다는 은행나무에서 유래한 ‘은행나무 아래 아카데미(杏壇)’라고 명명했던 표현을 빌리자면 ‘회화나무 아래 아카데미(槐壇, Pagoda Tree Church)’다.