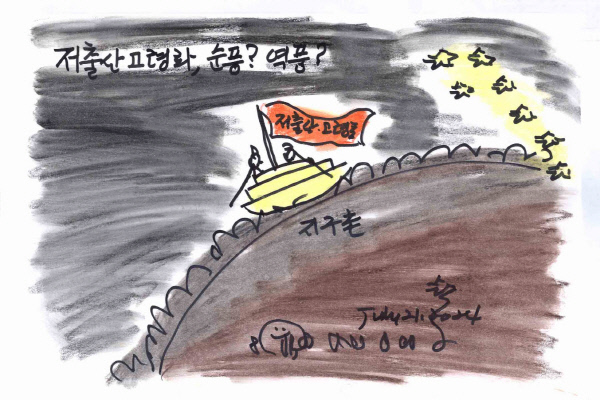

(46)저출산·고령화, 미래먹거리(일자리)에 축복일까?

인구가 늘면 노동 공급 증가

임금 저하되고 위생도 열악

평균 생활수준까지도 저하

결국엔 인구 감소로 이어져

인구증가가 재앙이라던 학자들

인구감소에도 환영하지 않아

고령화, 과도한 부채 안겨다줘

치매·노인빈곤 역풍 우려 존재

지금부터 대략 46억 년 전 거대한 우주에서 늙은 별 하나가 폭발하여 산산조각이 난 잔해물(debris)이 태양 성운(solar nebula)과 행성(planets)으로 응축되는 과정에 지구별이 태어났다. 물론 단번에 오늘날 지구처럼 완벽하게 만들어진 게 아니라 성진(星塵, star dust)과 태양 복사에너지(solar radiation), 소행성과 혜성의 충돌(asteroid and comet impacts), 태양과 달과의 주변 행성의 중력(gravity of surrounding planets) 등으로부터 영향을 받아 오늘의 모양새를 찾아왔다.

오늘날 우리가 사는 지구촌에 인류가 최초로 출현한 때는 지금부터 대략 300만~350만 년 전으로 보이며, 최초 인류는 아프리카에서 화석으로 발견된 오스트랄로피테쿠스(Australopithecus)였다.

이렇게 지구촌에 인류가 둥지를 틀고 번성하기 시작했다. 지구촌에 인류가 “비록 미약하게 시작을 하였더라도 오늘날처럼 끝내 창대하리라.”는 성경 구절이 있다. 오늘날까지 지구촌을 가득 채울 만큼 인구가 점증적으로 증가하다가 최근 30년 동안 “양(陽)의 로그함수의 곡선(curve of positive log function)”처럼 비약적으로 증가해왔다. 이렇게 지구촌을 덮을 정도로 인류가 번창함은 분명히 ‘신의 축복(God’s Blessing)’이었다.

그러나 1798년 영국 성공회 성직자이며 고전파 경제학자였던 토마스 맬서스(Thomas Robert Malthus, 1766~1834)는 ‘인구론(An Essay on the Principle of Population)’에서 우리의 귀에 익은 “식량은 산술급수적으로 증가하는데 인구는 기하급수적으로 증가한다.”고 요약한 구절이 있다. 직관적으로 본다면, 인구가 늘면 노동 공급이 증가해 임금이 저하되고 위생환경도 열악해진다. 그로 인해 평균적 생활 수준까지도 저하되어서 인구가 줄어든다. 뒤집어 말하면, 인구가 줄면 생활 수준이 개선되기에 인구가 늘어나게 된다는 논리다. 인구변화와 생활 수준 변화의 반복이 마치 ‘쳇바퀴 속의 다람쥐(a squirrel in a wheel)’와 같아 세칭 ‘맬서스 함정(Malthusian Trap)’이라고 했다. 분명히 ‘맬서스의 재앙(Malthusian catastrophe)’이고 ‘인구의 저주(Curse of Population)’였다.

우리나라의 인구가 줄어들고 있다는 첫 번째 경고신호(first warning sign)는 1983년이다. 이때 합계출산율 2.1 미만으로 낮아졌다는 건 출산율이 인구대치수준 미만(below population replacement level)으로 추락함이며, 인구증가 곡선의 변곡점(inflection point of the population growth curve)이었다. 이때도 ‘무식이 용감함’이라고 출산억제정책을 중단없이 추진했다. 1996년에 비로소 양적 인구정책(quantitative population policy)에서 질적 인구정책(qualitative population policy)으로 전환했다. 그러함에도 출산율 추락의 가속력(加速力)은 계속되었다. 1997년 말부터 IMF 외환위기라는 발등의 불 끄기에 바빴다.

두 번째 비상등(second emergency light)에 불이 들어온 건 2002년이다. 이때 합계출산율은 1.17 명, 2003년 1.19 명으로 그제서야 저출산·고령화라는 용어가 생겨났다. 2004년 1월에 비로소 저출산·고령화 문제해결의 로드맵(roadmap)을 만들었다. 그렇게 했음에도 유엔 인구통계연감 시스템을 보면, 한국 합계출산율은 2017년 1.052 명, 2018년 0.977명, 2018년 0.918 명, 2020년 0.837명으로 날개 없는 추락(fall without wings)이 아닌 비상등의 마지막 껌뻑임(the final flicker of the emergency lights)을 보여왔다.

지구촌의 인구 폭발(population explosion)에 대해서 살펴보면, 1987년 7월 11일 지구촌 인구 50억 명 돌파하는 날을 기념해서 ‘세계인구의 날(World Population Day)’을 정했다. 35년이 지난 2022년 11월 현재 80억 명을 돌파했다. 2023년 유엔 인구보고서에 따르면, 2037년에 90억 명으로 증가세를 이어가다가 2086년 104억 명을 정점으로 찍고, 2100년까지 유지할 예측이다. 2024년도 유엔 인구보고서에서도 ‘불행스러운 진실(unfortunate truth)’로 “지난 30년간 성별 평등성 및 재생산의 건강 및 권리 분야에서 이룩한 진전이 동등하게 향유되지 못했다. 따라서 2030년까지 지속·가능하게 개발 목표를 달성하도록 전략변경이 필요하다.”고 실토했다. 어떤 의미에서는 지구촌의 인구 감소는 ‘맬서스의 재앙(Malthusian catastrophe)’에서 벗어나는 축복(blessing)의 청신호임에도, 당면하는 세계는 세칭 ‘다람쥐 헌 쳇바퀴’를 타고파하는 모습이다.

조선시대(朝鮮時代) 5세 어린 학동들은 양(梁)나라 문인인 주흥사(周興嗣, 470~521)가 저술한 ‘천자문(千字文)’을 통해서 기본한자 1천 자를 익히고 난 뒤에 ‘동몽선습(童蒙先習)’을 배우게 된다. 첫 문장으로 “하늘과 땅 사이에 있는 만물 가운데 오직 사람(인간)이 가장 귀중하다(天地之間, 萬物之中, 唯人最貴)”는 구절을 배운다. 물론 이전에 BC 300년 경 맹자(孟子, BC 372~BC 289)는 “백성은 가장 귀하고, 국가사직이 다음이고, 국왕이야 가장 가벼울 뿐이다(民爲貴, 社稷次之, 王卽輕)” 고 민본주의(民本主義)를 갈파했다. 위정(爲政)에 있어 갈홍(葛洪, AD 283~343)은 ‘박포자(朴抱子)’에서 “국가를 경영하는데 백성을 구제하는 것(經國濟民 혹은 經世濟民)”이라는 말을 줄여서 ‘경제(經濟, economy)’라고 했다.

서양 경제학(經濟學)에서 ‘인구(population)’에 관한 사항부터 시작했던 저명한 경제학자는 스웨덴의 크누트 빅셀(Knut Wicksell, 1851~1926)이다. 그때가 1920년대였다. 아예 인구통계와 거시경제 발전에 대하여 느리고 지속적인 영향을 경제논의(經濟論議)의 전면(前面)에 중심을 두고 언급한 경제학자는 찰스 굿하트(Charles Goodhart)와 마노이 프라드한(Manoj Pradhan)이다. 그땐 2020년 8월 9일자로 280면짜리 공저 ‘인구의 대역전(The Great Demographic Reversal)’ 에서다.

인구증가(人口增加)가 전쟁과 같은 인류의 재앙을 가져온다고 예언했던 경제학자들은 왜 인구 감소에도 축복이라고 환영하지 않고, 인구대역전(人口大逆轉, the great demographic reversal)이라는 경고음을 내고 있다. 거시경제학자가 암담하게 봤던 미래 먹거리를 간략하게 요약하면 : i) 미래는 저출산·고령화로 인구가 감소하고 있기에 어떻게 되든 과거와는 전혀 다를 것이다(no matter what happens, it will be completely different from the past.). ii) 소비성이 높거나 혹은 인플레이션 경향을 가진 고령층이 증대하고, 생산성이 높고 디플레이션 경향이 높은 생산인구가 감소(the productive population, which has a high tendency toward deflation, decreases) 한다는 점에서 인구구조 변화가 인플레이션과 이자율을 높인다. 뜻하지 않게도 소득불평등은 감소할 것이다. iii) 고령화는 인플레이션과 이자율을 높여 과도한 부채(excessive debt by increasing inflation and interest rates)를 안겨다 둔다. 설상가상(雪上加霜)으로 치매, 노인 빈곤, 복지 인기영합주의(welfare populism) 등의 역풍(reversal wind)이 몰아칠 우려가 존재한다.”