한지 앞면 아닌 뒷면에 바느질

흔적만 남은 앞면 작품화 시도

결과로 판단 짓는 이미지 거부

보이는 세계는 ‘표면층’에 불과

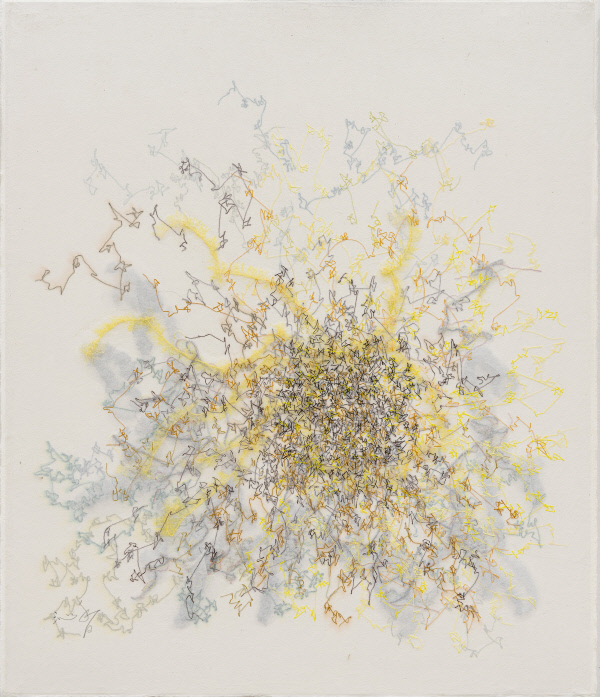

우리가 보는 밤하늘의 별빛은 수억 광년을 달려온 빛이다. 이미 그 별은 이동했거나 소멸했을 가능성이 높고, 그런 측면에서 우리가 보는 별빛은 수억 광년 전의 별이 보내는 잔광일 뿐이다. 내면의 울림을 밤하늘의 별로 표현한 김선화(심향) 작가의 작품 ‘스타필드(Starfield)’는 별의 운명을 걷고 있다. 현재 작가는 물리적으로 부재 상태지만, 그의 ‘스타필드’는 잔향으로 남아 기적 같은 빛을 발산하고 있다. 작업에 매진하던 작가는 5년 전, 타계했다.

그의 작품 ‘스타필드’가 땅 위에서 빛을 발하고, 별로 태어난 그는 밤하늘에서 우리에게 빛을 보내며, 생과 사의 경계를 허물고 있다. 그의 타계는 어쩌면 별이 사라지는 사건이 아니라, 별의 뒷면이 우리 앞에 새롭게 드러나는 일인지도 모른다.

김선화 개인전이 갤러리 팔조에서 개막했다. 전시에는 그의 대표작인 ‘스타필드’ 시리즈 10여점을 걸었다. 전시된 김선화 작업의 재료는 ‘한지와 실’, 표현하는 대상은 밤하늘의 별이다. 김선화가 사용한 한지는 국가무형문화재 신현세 옹이 제작한 한지로, 신현세의 한지는 김선화 작가 작업의 깊이를 더했다. 김선화는 한지에 실과 바늘로 밤하늘의 우주정원을 그렸다. 때로는 한지 한 장을 단독으로, 어떤 때는 바느질한 표면에 한지를 겹쳐 또 다시 바느질 하며 서사와 깊이감을 중첩했다.

그에게 한지는 마음자리였고, 먹과 실은 마음의 형태였다. 실은 물리적으로 지극히 단순한 형태였지만, 그는 연결이라는 실의 속성을 마음의 속성과 일체화했다. 그는 ‘Starfild’ 속에 자신이 보고, 듣고, 느낀 세상의 모든 존재의 가치들을 실을 통해 별의 정원으로 가시화했다. 별은 그에게 그가 느꼈던 인간 세계에 대한 은유였고, 실은 그것을 가시화하는 매개였다.

갤러리 팔조 제공

세상에는 물감과 붓 대신 실과 바느질을 미술 도구로 삼는 작가군이 존재한다. 그러나 김선화의 작업은 세상 어디에서도 볼 수 없는 독특성을 보유한다. 그의 작품 ‘스타필드’는 앞면의 문양을 설계하고, 앞면에 드러날 형태를 확인하며 뒷면에서 작업하는 일반적인 방식에서 벗어나 있다. 그에게 진정한 제작은 화면 앞면이 아닌, 보이지 않는 공간인 한지의 뒷면을 응시하며 진행된다. 뒷면에서의 바느질과 그 흔적을 앞면 이미지의 ‘결과’로 삼는 작업 방식이다. 이는 그의 예술세계를 이해하는 핵심 열쇠다.

복잡한 별 형상 인간 관계 의미

상처와 봉합 기능 가진 바느질

한지 파열을 보편 상처로 치환

대표 연작 ‘스타필드’ 10여점

작가와 감상자가 김선화의 작품을 대하는 방식은 정반대다. 작가는 뒷면을 정면으로 삼아 작업을 하고, 감상자는 작가가 뒷면 작업한 흔적으로 드러난 앞면과 마주하게 된다. 뒷면은 형태를 만들기 위해 바늘을 넣고 빼는 행위, 실의 길이와 매듭, 압력과 속도 등에서 작가의 의지와 행위가 실질적으로 작동하는 곳이다. 그런 측면에서 한지 뒷면을 직접적인 포지티브 영역이다.

이와 반대로 앞면은 뒷면의 바느질이 만들어낸 흔적이 드러난 공간이다. 앞면에 나타나는 점이나 선은 작가에 의해 직접 통제되지 않았으며, 단지 작가 행위의 ‘결과’로 드러난 형상일 뿐이다. 따라서 앞면은 작가의 직접적인 개입이 없는 영역, 즉 간접적인 네거티브 영역인 것이다.

대개의 경우 뒷면에서 작업을 하더라도 최종 이미지는 앞면이 포지티브, 뒷면이 네거티브가 된다. 작가가 뒷면에서 작업할 때의 치열함은 가려지고, 감상자는 작가가 애초에 계획했던 이미지를 보게 되는 구조가 일반적이다. 하지만 그는 뒷면에 애초 계획했던 이미지를 표현하고, 앞면은 그 흔적만 드러나게 했다. 왜 뒷면이었는지에 대해 그는 생전에 “의도적으로 보이지 않는 쪽에서 작업함으로써 ‘결과만으로 판단되는 이미지’의 지배를 거부하고 싶었다”는 말을 남겼다. 필자는 생전 그의 개인전이 열릴 때 수 차례 그와 인터뷰를 진행했었다.

앞면이 아닌 뒷면을 작업의 중심에 둔 이면에는 인간의 보려는 욕망에 대한 작가의 비판이 숨겨져 있다. 뒷면 바느질의 흔적으로 드러난 앞면의 형상은 명확하지 않았고, 그 때문에 감상자는 작품에 대한 즉각적인 이해를 할 수 없다. 뒷면의 바느질에서 드러난 그의 회화 앞에서 감상자는 서둘러 해석하려는 충동을 멈추고, 천천히 호흡하며 표면 아래의 뒷면을 상상해야 한다. 이를 통해 그는 우리에게 물었다. “무엇을 보지 않을 것이며, 무엇을 견뎌낼 것인가”라고.

바늘을 넣고 실을 빼내는 반복적인 작가의 행위 속에는 중의적인 개념들이 포섭됐다. 먼저 시간의 중첩이었다. 김선화는 하나의 화면에 바느질을 수백 번, 때로 수천 번을 수행하며 시간을 축적했다. 그 시간들로 인해 화면은 하나의 시간 복합체가 됐다.

‘스타필드’에는 상처를 대하는 그의 견해도 묻어난다. 김선화는 생전에 “바느질은 그 자체가 상처를 내는 행위이면서 동시에 그것을 봉합하는 행위”라고 수차례 언급한 바 있다. 그는 상처를 외면하기보다 한지에 바느질을 통과시키며 상처와 직시했다.

그는 상처를 대할 때, 상처 자체보다 봉합에 더 마음을 두었다. 바늘이 지나간 뒷면의 상처 난 구멍들을 앞면에서 보면 별빛처럼 반짝였는데, 그는 이 현상을 “상처의 봉합”으로 받아들였다. 그러면서 한지에 아로새긴 상처들을 인간 보편의 상처로 치환해갔다. 한지의 결 사이로 바늘이 들어가고 나오며 남겨진 작은 파열은 보편 인간의 삶에 새겨진 내밀한 균열과 봉합을 의미했다.

김선화 작가는 자신의 작업을 설명할 때 ‘보이는 세계와 보이지 않는 세계’라는 구조를 자주 언급했다. 그는 보이는 세계의 표상과 보이지 않는 세계 사이를 끊임없이 오갔다. 이는 그가 세계를 인식하는 방식이다. 그는 상처 못지않게 ‘보이지 않는 세계’를 중요시했다. 지금 확인되고, 경험되고, 손으로 만질 수 있는 가시적인 세계를 ‘보이는 세계’로 규정했지만 그것은 세계의 ‘표면층’에 불과하다는 것이 그의 인식이었다. 그의 화면에서 보이는 점, 선, 리듬, 반복, 간격, 침묵 같은 요소들은 현상의 층을 가시화하는 장치였지만, 실은 보이지 않는 세계로 진입하기 위한 문턱으로서의 의미가 더 강했다.

‘보이지 않는 세계’에 대한 지향은 김선화 작업의 본질이었다. 그것은 내면, 감정, 기억, 무의식, 심리적 떨림, 혹은 우주의 질서와 같은 거대한 비가시적 체계를 모두 포함했다. 그가 한지의 뒷면에서 바느질을 했던 것도 그런 인식체계에 합당한 작업 방식의 필요성에 의한 선택이었다. 뒷면은 관객이 보지 못하는 영역이며 작가 혼자만 접촉하는 영역이지만, 작가의 행위와 의도가 집중되는 은밀한 세계다. 그에게 이 세계는 “보이지 않지만 존재하며, 드러나지 않지만 작동하는 힘”을 의미했다.

그의 작업에서 빠트릴 수 없는 또 하나의 개념은 빛과 어둠의 이중주다. 그는 생전의 작업노트에서 “세상엔 빛과 어둠이 공존한다”고 언급했다. 실제로 그는 자신의 삶에서 “강한 어둠이 있었고, 어둠이 내 존재를 가렸다”고 고백했다. 그러나 그는 빛나는 존재가 되기를 갈망하지는 않았다. 단지 “어둠을 걷어내고 싶었을 뿐”이었다. “어둠이 사라지면, 내 존재는 빛이 나게 되어 있다고 생각했어요.”

김선화는 상호연결성도 강조했다. 그는 복잡하게 얽히고설킨 별의 형상에서 사람들의 복잡다단한 관계를 은유했다. 특히 그는 별을 묘사할 때, 큰 별, 작은 별, 강한 별, 약한 별을 한 화면에 배치했다. 이는 곧 “빛은 어둠을 대비하지 않고서는 빛날 수 없다는 관계성”에 대한 언급이었다. “우리의 삶은 영원하지 않기 때문에 수많은 존재 속에서 비록 한 점에 불과할지라도 위대하다. 개인 차원에서는 내가 주인이지만 객관적 차원에서는 우리 모두가 주인이다. 그리고 주인은 소유하는 것이 아니라 받아들이고 포용해야 한다”며 것이 그의 외침이었다.

김선화의 ‘스타필드’는 국내 뿐 아니라, 이탈리아, 프랑스, 일본 등 해외에서도 호평을 받았다. 일본의 Red Dots v ‘Independent’ TAGBOT AT FES에 초대되어 패널 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다. 또한 2017년 ECC-베니스 비엔날레 ‘개인구조’에 초청됐으며, 2019년 재초대 됐다. 그리고 2018년에는 우즈베키스탄 타슈켄트 비엔날레에 초대됐으며, 2019년에는 프랑스의 미술사학자이자 저널리스트인 Virginie Chuimer-Layen의 리뷰가 1891년 창간된 프랑스 미술주간지 LA GAZETTE DROUOT에 소개됐다.

그의 작품은 국립현대미술관 미술은행 및 다수 개인소장(한국, 일본, 프랑스) 됐으며, 2024년에 작품집이 출간됐다. 전시는 12월 2일까지.

황인옥기자 hio@idaegu.co.kr